酒とカルベン、どちらが結合に効果的?

長田裕之(D.Agr.)

1978年東京大学農学部農

芸化学科卒業1983年同大

学院農学系研究科博士課

程修了。同年理化学研究

所研究員。 1992年主任研究

員(抗生物質研究室)。

2008年より現職。現在、

埼玉大学、東京医科歯科

大学などの客員教授を兼

任。2009年日本農芸化学

会賞受賞

=ケミカルバイオロジーの技術革新:化合物アレイ=

私の趣味は「飲酒談笑」である。酒を飲みながら楽しく語り合えば、たいていの人と仲良くなれる。国内ではもとよりろくに言葉も通じない外国でも、「バールでグラッパ」を、あるいは「パブでエール」を飲んでいると、グラスの数が増すごとに隣で飲んでいるオジサンとも仲良しになれる。(見知らぬ女性に声を掛けるのは、避けたほうが無難であるが・・・)酒には、人の心をつなぐ効果があるらしい。

おっと、酒の話だけでは、本誌の編集者からお叱りを受けそうだ。「私の自慢」なら酒の話にしようと思って執筆を引き受けたのだが、研究の自慢を書かなくてはならないと知り困ってしまった。ちょっとコジツケに近いが、私の趣味である「飲酒談笑」が、私の自慢にどう繋がっているかを語ることにしよう。

【老舗の改革】

私は1992年に理研の抗生物質研究室を任されたが、当研究室では、1953年に住木諭介先生が初代主任研究員として着任以来、ずっと微生物が作る生物活性物質を追い求めてきた。標的となる化合物は、抗結核剤、農業用抗生物質、抗がん剤と時代の要請に応じて変わってきたが、基本は、「微生物代謝産物」と「新規生理活性」の組み合わせだ。老舗の伝統を引き継ぎ発展させるために、日々改善の努力を積み重ねてはいるが、大胆な改革を実行することは難しい。

理研内研究費の中には、物理、工学、化学、生物など全分野から選出された課題予算委員会で審議して、配分されるものがある。新しい研究室を立ち上げて数年後に、私は「微生物が作る新しい細胞周期阻害剤の探索」という課題提案をした。ところが、物理化学系の審査員から、「まだ、微生物から何か探す必要があるの?同じようなことを、ずっとやっているよね。」「探索って、どうやるの?微生物の培養液をひとつずつ活性測定するなんて時代遅れだね。」というような痛烈なコメントを頂き、敢え無く却下された。

専門外の審査員に、「古い」と言われた裏には、当時ゲノムプロジェクトが飛躍的な進展を遂げ、ライフサイエンスに技術革新をもたらしている時代背景があった。審査員のコメントに、その場では反発したが、私の心の中に「技術の革新」という思いが強く芽生えた。

我々が行っていた「微生物からの物取り」は、当時でも研究のピークを過ぎた感が否めなかった。製薬企業では、薬剤の探索研究にロボット技術を活用したハイスループットスクリーニングが導入され始めていた。多数の検体をアッセイできるので、候補化合物の数は多ければ多いほど良いと思われていた。数を競うのであれば、天然物より合成化合物のほうが有利なので、次々に製薬企業は天然物スクリーニングを縮小し、コンビケミライブラリーの整備に注力した。私は、自分たちの研究に何か革新的な技術を導入しないと、将来じり貧になることを危惧していた。

【ケミカルバイオロジー】

分子生物学では、DNAマイクロアレイが注目されていた。私の研究分野でも、そのような技術を開発できないかなーと考えていた。DNAの代わりに化合物をガラス基板に固定化した「化合物アレイ」を作ったらどうだろう?ファージディスプレイで様々なペプチドを発現させて「化合物アレイ」に振りかければ、化合物の結合タンパク質のスクリーニングに使えるな。こんなアイディアを、当時の室員に持ちかけたが、皆、手一杯で研究に着手するには至らなかった。歯車が回り始めたのは、2000年になってからである。

2000年の1月に、私と中田忠博士(当時理研、現東京理科大)がオーガナイザーとして、RIKEN Conference "Bioprobes: Frontier of Chemistry and Biology"を開催した(図1)。L. Kiessling (ウィスコンシン大学)、J. Clardy(当時コーネル大、現ハーバード大)、J. O. Liu (当時MIT、現ジョンズ・ホプキンス大)、J. Wood(当時イェール大、現コロラド州立大)らを招待して、ケミカルバイオロジーの研究成果を紹介しあった。この時初対面の研究者もいたが、洋の東西を問わず、化学と生物学のフロンティアを開拓する仲間同士であるから、(酒さえあれば?)直ぐに意気投合し、熱い議論を交わした。化学を出発点として生命現象を解明しようとするには、天然物そのものの利用だけでは不十分で、有機合成化学が重要であることを再確認した。

【化合物を基板にくっつけたい】

折しも、ハーバード大学のSchreiberグループは、すでに化合物マイクロアレイを作製して、タンパク質とそれに結合する小分子化合物を網羅的にスクリーニングしていることを知り、大きな発奮材料となった。恐らく化合物アレイのアイディアは、世界中で同時に複数生まれていたに違いない。しかし、それを現実のものにするためには有機合成化学と工学の連携が必要だったのだ。

2001年4月に、念願の有機合成化学者として叶直樹くん(現東北大)を、その翌年には南雲陽子さん(現筑波大)を採用できた。叶くんに「化合物アレイを作りたい。いろんな有機化合物を別け隔てなく一網打尽に基板にくっつける方法を考えて欲しい」と、無理難題に近い研究課題を出した。南雲さんには「ファージディスプレイ法を化合物アレイに適用して欲しい」と研究課題を出したが、これは途中で断念して後述するタンパク質ライブラリーに方向転換した。

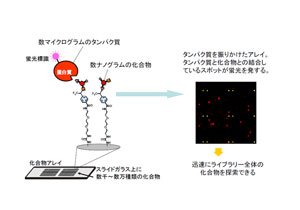

叶くんは、いろいろ試行錯誤を繰り返した後に、カルベンを利用した結合法を採択した。この固定化法は、アリールジアジリンをUV照射したときに生じるカルベンで小分子を結合させるもので、化合物の官能基によらずいろんな化合物をくっつけられる理想的な方法であった。化合物アレイは、多数の化合物をガラス基板上に担持したもので、蛍光標識したタンパク質を基板に振りかけると、化合物と結合したタンパク質を蛍光スポットとして検出できる(図2)。

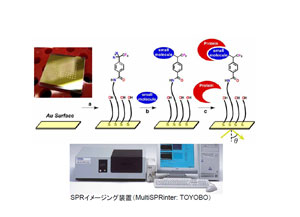

一方、蛍光標識したタンパク質を準備できない場合は、金基板の上に化合物を固定化し、ネイティブなタンパク質と小分子との結合を表面プラズモン共鳴(SPR)によって検出することができる。2000年夏に、私は米国ウィスコンシン大学を訪問したが、すでに化合物アレイにSPRを応用した手法が開発されていることを知った。帰国後、我が国でも東洋紡社が同様の機器を開発していることを知り、我々の化合物アレイとSPRイメージングを組み合わせることに成功した(図3)。SPRイメージングの実用化研究は、叶くんの後を受けて、合成化学者である川崎(齊藤)安貴子さん(研究室には斎藤くんも川崎さんもいるので安貴子と呼んでいる)に担当してもらった。

【化合物アレイ】

化合物の結合法は、叶くんが考案してくれたが、実際のアレイ化は、分子計測工学研究室の田代英夫主任研究員(2007年3月退職)、近藤恭光くん(2007年4月私の研究グループに移籍)、本田香織さん(2004年4月私の研究グループに移籍)の協力なしには成功しなかったであろう。叶くんは2006年に東北大学に転出したが、2007年4月から近藤くんと雨宮智之くんが当研究室に移籍した。しかも、田代研で使っていたアレイヤーも一緒に持ってきてくれたので、この後の研究が飛躍的に進んだ。田代研出身の3人とともに安貴子さんが化合物アレイを作製してくれることになったが、それだけでは、化合物アレイの性能を十分に引き出すことはできない。

アレイにかけるタンパク質が重要なので、分子細胞生物学が専門の清水史郎くん(研究員)と大鵬薬品工業から出向してきた宮崎功くんにタンパク質ライブラリーの作製を担当してもらった。当初は、目的とするタンパク質を蛍光タンパク質と融合して大腸菌で発現させることにしたが、大腸菌ではタンパク質の翻訳後修飾(糖鎖付加など)がされないので、動物細胞作るタンパク質とは異なることが多い。そこで二人は、蛍光タンパク質を動物細胞で発現させて、精製することなしに細胞抽出液をアレイにかける方法を確立した。

昨年、近藤くんが先端基盤技術部門の橘内徳司さんの協力を得て、一度に200枚のスライドグラスに化合物をプリントできる最新型化合物アレイヤーを設計、完成させた(図4)。1枚のスライドグラスに、2000化合物を2連でスポットした化合物アレイを、約10種類(合計で20000種類近い化合物を搭載)作製した。清水くんと宮崎くんは、100種類以上のタンパク質を発現させており、現在これらのリソースを活用した大規模スクリーニング(100 x 20000 = 200万通りの組み合わせのスクリーニング)が進行中である。

|

図4.世界に一台しかない自作の新型化合物アレイヤー |

*画面をクリックすると大きな画像で見ることができます。

【終わりに】

研究のスタート時には、漠然としていたアイディアだったが、叶くん、安貴子さん、近藤くん、清水くんと多くの共同研究者が、そのアイディアを現実のものとしてくれた。いろいろな化合物をくっつける方法の開拓は、専門分野が異なる多くの人をくっつけるプロジェクトに発展していった。私の自慢は、研究成果より、多くの共同研究者に恵まれたことだと言える。そして、これら共同研究者と酒を飲みながら談笑できることが、私の自慢であり何よりの楽しみなのだ。

(化学と工業 平成21年11月号)